C’est un incontournable de la vulgarisation scientifique rigolote. On aime détourner l’une des scènes mythiques du premier Jurassic Park pour les introduire, on aime passer en revue tous les synonymes plus ou moins vulgaires qui servent à les nommer, on aime évoquer les tabous sociaux qui les entourent, je parle bien entendu des déjections humaines, ainsi que celles des autres animaux.

C’est que ces restes organiques a priori peu engageants s’avèrent en réalité de véritables petits trésors qui, systématiquement récoltés et minutieusement étudiés, peuvent révéler une quantité inattendue d’informations précieuses. Si vous aimez arpenter les espaces naturels, et que vous avez déjà une petite bibliothèque de références sur l’identification des espèces animales et végétales, la géologie et l’histoire de vos lieux d’arpentage favoris, vous aurez peut-être déjà ajouté à cette collection des références sur les déjections animales rencontrées.

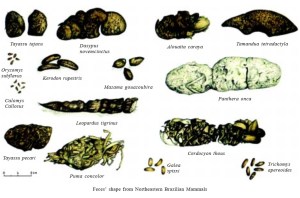

En effet, observer des crottes dans un environnement donné peut permettre d’identifier les espèces circulant dans cet environnement. En balade, il s’agira assez souvent de mammifères terrestres. En cela la forme et le diamètre approximatifs des spécimens sont de longue date reconnus comme indicateurs de l’ordre taxonomique auquel appartient l’animal qui en est à l’origine, et plus rarement de la famille (Seton, 1925). Cette identification est rendue possible par l’anatomie du système digestif des animaux appartenant à ces différents ordres, et dont on s’attend à ce qu’ils produisent des fèces à la forme répondant à ces caractéristiques anatomiques (Chame, 2003). La connaissance que vous pouvez avoir des animaux peuplant habituellement la région peut alors vous permettre de deviner de manière assez précise l’espèce fréquentant activement le lieu que vous êtes en train de visiter.

Formes des fèces de mammifères présents au Nord-Est du Brésil. Chame, 2003.

Il est également possible d’examiner le contenu de tels restes : graines, fibres végétales, os, poils, sclérites d’insectes, mais également des restes microscopiques comme les grains de pollen, phytolithes, parasites et autres pathogènes. Autant d’éléments informatifs sur le bol alimentaire récent de l’animal, ses habitudes alimentaires, son environnement immédiat, et les changements saisonniers qui peuvent y être observés.

Identifier la présence d’espèces particulières dans un environnement donné par le biais des crottes qu’elles ont pu y laisser ne tient pas que de la pratique naturaliste amateur, mais également de l’étude de l’environnement et d’enjeux actuels importants comme la biologie de la conservation. Effectivement, identifier des fèces peut permettre d’étudier en détails des populations animales de manière non invasive, ce qui est très utile de façon générale, et particulièrement en ce qui concerne des espèces aux populations peu nombreuses, nomades, difficiles à observer ou menacées. Parmi les nombreux trésors renfermés par ces fèces se trouve effectivement l’ADN des animaux qui les ont produites. L’extraction de cet ADN permet alors l’identification fiable de l’espèce à l’origine du spécimen, et la récolte de nombreux spécimens dans une zone donnée peut a fortiori permettre de reconnaître des individus, d’en déduire leur aire d’activité, d’étudier les sous-populations qu’ils composent, leurs rapports les unes aux autres ou leur sex-ratio.

Par exemple, la collecte systématique de centaines de crottes du renard nain de San Joaquin en Californie (Vulpes macrotis mutica), qui est une espèce menacée, a permis d’estimer la taille de la population encore présente ainsi que d’y reconnaître deux sous-populations entrant très peu en contact l’une avec l’autre. Les chercheurs de l’Institut Smithsonian de biologie de la conservation ont pu mettre en relation la distribution de ces deux sous-populations de renards avec la présence de barrières géographiques propices à isoler les deux groupes l’un de l’autre, et ainsi à orienter les efforts de conservation de la diversité génétique de l’espèce en facilitant les échanges entre les deux zones (Wilbert et al., 2019).

Famille de renards nains de San Joaquin. Source Wikipédia.

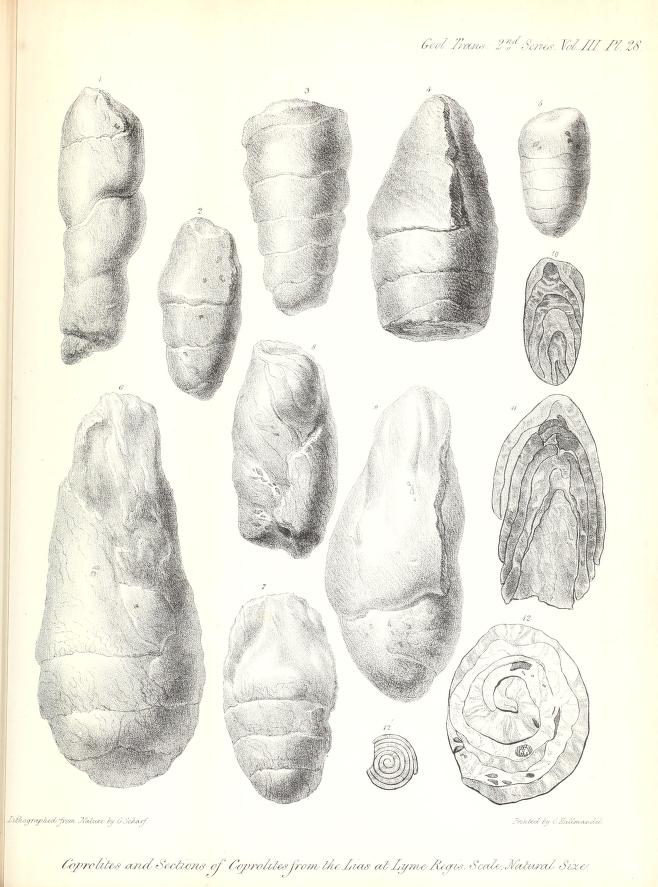

Coprolithes observés par William Buckland. Source Biodiversity Heritage Library.

Si les fèces assez anciennes pour avoir été fossilisées pouvaient s’observer et s’étudier, nul doute que des spécimens moins anciens et incomplètement minéralisés pourraient l’être aussi. Une étude princeps en la matière est certainement celle de Callen et Cameron en 1960 portant sur des fèces déshydratées prélevées sur le site archéologique précolombien de Huaca Prieta au Pérou (Callen et Cameron, 1960). L’archéologue Junius Bird, originellement écologue, avait identifié des concrétions sur ce site préhistorique qu’il interprétait comme de possibles selles humaines. Ayant idée de ce qui pourrait en être retiré si tel était bien le cas, il demanda à Cameron, parasitologue de l’université McGill au Canada, de bien vouloir étudier ces échantillons à la recherche de parasites. Callen, qui était pour sa part botaniste et intéressé par les traces de phytopathogènes fongiques associés aux restes de céréales anciennes, se joignit à l’étude (Bryant et Dean, 2006). Ils adaptèrent tous deux des méthodes de réhydratation des tissus zoologiques à ces fèces préhistoriques afin de rendre leur aspect frais aux restes biologiques qui pouvaient y être conservés, comme les graines de végétaux éventuellement consommés. Révélant ce qui s’avérait effectivement être le bol alimentaire d’une population préhistorique, ils mirent de surcroit en évidence sous microscope les restes de parasites infestant les intestins de mammifères ichtyophages dont les humains, confirmant le pressentiment de Bird en la matière. Il était dès lors tout à fait clair que ce type de restes pourrait apporter énormément d’informations depuis la diète alimentaire des populations passées, à la distribution des pathogènes, notamment gastro-intestinaux, au cours de l’histoire et à leurs migrations transcontinentale (Callen et Cameron discutent effectivement de la possibilité de résoudre l’origine pré- ou post-colombienne des infections circulant de nos jours en Amérique). Depuis, et bien que les déjections retrouvées en contexte archéologique ne soient pas fossilisées, le terme « coprolithes » a largement été adopté afin de qualifier les fèces anciennes, quel que soit leur degré de déshydratation et de fossilisation (Reinhard et Bryant, 1992). Néanmoins, les publications les plus récentes remplacent souvent ce terme par celui de « paléofèces » pour ces époques récentes à l’échelle des temps géologiques (Borry et al., 2020).

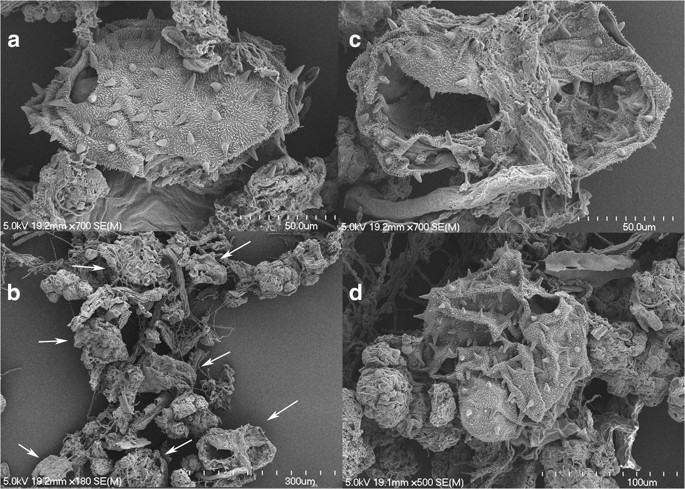

Bien entendu, ces biorestes, comme n’importe quels autres restes organiques, sont sujets à la dégradation après leur dépôt dans le sol. S’ils résistent aux bioturbations, aux animaux scatophages et aux intempéries, il n’est pas encore certains que les restes biologiques qu’ils contiennent soient aisément identifiables du fait de la percolation des eaux de pluie et du sédiment de la matrice entourant les spécimens à l’intérieur de ceux-ci, et de l’activité d’organismes décomposeurs comme les champignons, nématodes et acariens (Reinhard et al., 2018).

Micro-restes d’un coprolithe paléoindien observés sous microscope électronique. Grains de pollen de courge (Cucurbita pepo) arborant leur pore et ornementation distinctive en forme de pointes, colonisés par des champignons, (Reinhard et al., 2018).

Reconstitution du paresseux de Shasta. Source Wikipédia.

En somme, tout finit dans les crottes, dont l’analyse méthodique permet d’aborder de nombreuses problématiques, depuis la présence d’espèces animales dans une région ou une époque données, de reconstituer leur chaîne alimentaire et leur saisonnalité, de reconstituer la structure de leur population et de préserver des espèces menacées, d’étudier la diète et la santé des populations humaines au cours du temps, ou encore l’évolution de l’environnement dans lequel vivaient ces populations. Les méthodes employées pour cela s’étendent de l’examen macroscopique non invasif à l’extraction d’ADN et au séquençage nouvelle génération en passant par la microscopie.

Et évidemment, il ne s’agit là que d’un tout petit aperçu, à la fois des problématiques, et des méthodes mises en œuvre. Ce qui semblait donc un objet d’étude pour le moins étrange, s’avère en fait être une source d’informations précieuse et impressionnante que les scientifiques sont loin d’avoir fini de miner.

Références

- Borry, M., Cordova, B., Perri, A., et al., 2020. CoproID predicts the source of coprolites and paleofeces using microbiome composition and host DNA content. PeerJ8:e9001.

- Bryant, V.M., Dean, G.W., 2006. Archaeological coprolite science: The legacy of Eric O. Callen (1912-1970). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 237:51-66.

- Buckland, W., 1835. On the discovery of coprolites, of fossil faeces, in the Lias at Lyme Regis, and in other formations. Transactions of the Geological Society of London, 3:223-236.

- Callen, E.O., Cameron, T.W.M., 1960. A prehistoric diet revealed in coprolites. New Scientist, 90:35-40.

- Chame, M., 2003. Terrestrial mammal feces: a morphometric summary and description. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 98(1):71-94

- Poinar, H.N., Hofreiter, M., Spaulding, G., et al., 1998. Molecular Coproscopy: Dung and Diet of the Extinct Ground Sloth Nothrotheriops shastensis. Science, 281(5375):402-406.

- Reinhard, K., Bryant Jr., V.M., 1992. Coprolite Analysis: A Biological Perspective on Archaeology. Archaeological Method and Theory, 4:245-288.

- Reinhard, K., Camacho, M., Geyer, B., et al., 2018. Imaging coprolite taphonomy and preservation. Archaeological and Anthropological Sciences, 11:6017-6035

- Seton, E.T., 1925. On the study of scatology. J. Mamm 6:47-49.

- Thulborn, R.A., 1991. Morphology, preservation and palaeobiological significance of dinosaur coprolites. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 83:341-366.

- Tito, R.Y., Knights, D., Metcalf, J., et al., 2012. Insights from Characterizing Extinct Human Gut Microbiomes. PLoS One 7(12): e51146.

- Warinner, C., Speller, C., Collins, M.J., et al., 2015. Ancient human microbiomes. Journal of Human Evolution, 79:125-136.

- Wilbert, T.R., Smith Woollett, D.A., Westphal, M., et al., 2019. Distribution, fine-scale subdivision, and population size of San Joaquin kit foxes in the Ciervo-Panoche Natural Area, California. Conservation Genetics, 20:405-417.

Ping : L’ADN environnemental | Deadly Alive

Ping : L’extinction de la mégafaune du Pléistocène en Amérique du nord | Deadly Alive